人體的秘密之解讀睡眠:為什麼你睡覺不會從床上掉下來

我們在睡眠中投入1/3的人生。身體沒有哪一部分不得益於睡眠,也沒有哪一部分不因睡眠不足而苦。如果你長時間缺乏睡眠,你會死——儘管究竟是什麼原因導致你因缺乏睡眠而死,同樣是個謎。

1989年,來自芝加哥大學的研究人員做了一項如今不大可能重複的殘忍實驗:他們讓10隻老鼠保持清醒直至死亡;過了11~32天,這些老鼠才精疲力竭地被死亡打垮。驗屍報告顯示,這些老鼠身上並沒有任何可以解釋其死亡的異常現象,只不過,它們的身體放棄了。

睡眠與大量生物過程有關,如鞏固記憶、恢復荷爾蒙平衡、清除大腦中累積的神經毒素、重置免疫系統等。有高血壓早期癥狀的人每晚比之前提前睡一小時,血壓讀數會表現出明顯的改善。簡單地說,睡眠似乎是對身體的一種夜間調整。為什麼有些人很容易入睡,有些人卻輾轉難眠。

2013年,加州大學舊金山分校的教授洛倫·弗蘭克(Loren Frank)告訴《自然》雜誌:「人人都說,睡眠對記憶傳輸到大腦其餘部分很重要。但問題是,基本上沒有直接證據支持這個觀點。」

但為什麼我們應該為了睡眠徹底地放棄意識,仍是一個有待回答的問題。在沉睡中,我們不光不參與外部世界,而且實際上幾乎處於癱瘓狀態。睡眠顯然不僅僅是休息。有一個事實很好玩:冬眠的動物其實同樣有著睡眠期。我們大多數人會為此感到意外,但冬眠和睡眠完全不是一回事,至少從神經學和新陳代謝的角度看不是:

冬眠更像是受了震蕩或麻醉:主體無意識,但實際上並沒有睡著。故此,冬眠的動物在較大的無意識狀態中,每天獲得幾小時的常規睡眠。更讓我們感到意外的是,最著名的冬眠動物熊,其實並不冬眠。真正的冬眠包括深度的無意識和體溫的劇烈下降(往往降低到0℃左右)。根據這個定義,熊不冬眠是因為它們的體溫接近正常,很容易被喚醒。它們的冬眠叫作不活躍狀態更合適。

不管睡眠帶給我們什麼,它都不僅僅是一段休養生息的靜待期。一定有些什麼東西讓我們如此渴望睡眠,哪怕它讓我們難以抵擋強盜或捕食者的攻擊,然而,就目前所知,睡眠對我們所做的一切事情,沒有哪一件不能在人清醒但休息的時候完成。我們不知道為什麼在大部分的夜裡,我們會經歷那種名叫做夢的、常常令人不安的超現實幻覺。

普遍的看法仍認為,睡眠必定滿足了某種深層的基本需求。

著名睡眠研究人員艾倫·瑞赫恰芬(Allan Rechtschaffen)多年前就說過:「如果睡眠沒有一個絕對關鍵的功能,那麼它就是演化過程所犯的最大錯誤。」

儘管如此,時至今日,對睡眠所做的一切,我們只知道它「讓我們更好地保持清醒」(來自另一位研究人員)。所有的動物似乎都睡覺。哪怕像線蟲和果蠅這樣簡單的生物也有休眠期。動物所需的睡眠量存在顯著差異。大象和馬每晚只睡兩三個小時。沒人知道為什麼它們的需求量這麼少。其他大多數哺乳動物需要多得多的睡眠量。

過去認為是哺乳動物界睡眠冠軍的三趾樹懶,據說每天要睡多至20小時,但這個數字來自對圈養樹懶的研究,它們沒有天敵,也沒有太多可以做的事情。野生樹懶一天大概睡10小時——並不比我們長太多。

令人驚奇的是,一些鳥類和海洋哺乳動物能夠一次只關閉一半大腦,這樣,一半大腦打盹兒,另一半大腦可以保持警惕。

睡眠周期

我們現在知道,正常的夜間睡眠由一系列周期組成,每個周期包括4~5個階段(取決於你喜歡的分類方法)。

首先是放棄意識,大多數人需要5~15分鐘來完全實現。

接下來的大約20分鐘,我們睡得輕而滋補,類似打盹。前兩個階段的睡眠很淺,你可能睡著了,但以為自己還醒著。

而後是深度睡眠,持續大約1小時,從這個階段清醒過來要難得多。(一些權威人士將這一時期分為2個階段,這樣睡眠周期便分為5個而非4個不同的階段。)

最後是快速眼動階段(REM),我們做夢大多是在這時候。

在睡眠周期的REM階段,入睡者基本上處於癱瘓狀態,但眼睛在閉著的眼皮下快速轉動,就像在看一出緊張的情節劇,大腦也跟清醒時同樣活躍。

事實上,在REM睡眠中,前腦的某些部分比人完全清醒、四處走動時更活躍。REM睡眠中為什麼眼睛會動,原因還不確定。一個顯而易見的設想是,我們在「看著」自己的夢。身體各部位在REM階段並不是全都處於麻痹狀態。你的心臟和肺還在正常運轉,你的眼睛可以自由轉動,但控制身體運動的肌肉全受到了限制。最常提出的解釋是,我們在噩夢中掙扎或試圖逃離攻擊時,被固定住不能動可以讓我們避免受傷。

有一種叫作快速眼動睡眠行為異常的罕見疾病,患病者的四肢在REM睡眠階段不會進入麻痹狀態,而且他們有時真的會因為胳膊腿兒亂動彈而傷害自己或伴侶。

還有一些人,醒來之後麻痹狀態不會立刻解除,受害者會發現自己醒了,但無法動彈——這似乎是一種令人深感不安的經歷,但好在它一般只持續幾分鐘。

REM睡眠在每晚睡眠中約佔2小時,大致為總時長的1/4。隨著夜晚的流逝,REM睡眠的時間會變長,所以你的夢幻魔法大多出現在醒來前的最後幾小時。

睡眠周期一晚上重複4~5次。每個周期持續差不多90分鐘,但也有所不同。REM睡眠對發育似乎很重要。新生嬰兒至少有50%的睡眠時間處在REM階段(新生嬰兒的大部分時間都在睡覺)。對胎兒來說,REM階段可能多達總睡眠時長的80%。

頗久以來,人們認為,人做夢都是在REM睡眠期間,但威斯康星大學2017年的一項研究發現,71%的人曾在非REM睡眠期做過夢(在REM睡眠期做過夢的人為95%)。大多數男性在REM睡眠期會勃起。類似地,女性生殖器的血流量也會增加。沒有人知道為什麼,但它似乎與情愛衝動沒有明顯的聯繫。一般來說,男性每晚勃起2小時左右。

為什麼我們不會從床上掉下去

大多數人想的不同,我們晚上很不消停。一般人一晚上會翻身或明顯地改變姿勢30~40次。我們醒來的次數也比你想的要多得多。人在夜間的覺醒和短暫的清醒,加起來可以達到30分鐘而不自知。

1995年,作家阿爾·阿爾瓦雷斯(A. Alvarez)為了撰寫《夜晚》(Night)而拜訪了一家睡眠診所,他以為自己毫無間斷地熟睡了一整夜,等早晨看圖表時,才知道自己醒過23次。他還做了5次夢,但他什麼也不記得了。

除了正常的夜間睡眠,我們通常還會遁入一種名為「臨睡幻覺」的半睡半醒狀態,也就是介乎清醒和無意識之間的陰間,而且我們還往往意識不到。

值得警惕的是,睡眠科學家對12名長途飛行的飛行員進行了研究,他們發現,幾乎所有飛行員都曾在飛行的不同時間睡著,或接近睡著,但沒有人意識到。

睡眠者和外部世界的關係往往很有意思。我們大多數人都體驗過睡著時突然落下的感覺,這種感覺叫作入睡痙攣或肌陣攣抽動。沒人知道它為什麼出現。

有一種理論提出,這要追溯到我們睡在樹上的日子,那時的我們必須當心不從樹上掉下來。入睡痙攣興許相當於消防演習。這看似有些牽強,但想起來的確有些奇怪,不管我們睡得何等沉,或者睡得何等不消停,我們幾乎從不會從床上掉下來,哪怕是在酒店陌生的床上。我們或許毫無反應,但內心的某個哨兵卻跟蹤著床的邊緣,不讓我們越過界限(除非是喝醉或者發高燒)。我們身體里似乎有個部分,正留意著外面的世界,就算是睡得最沉的人也不例外。

按保羅·馬丁(Paul Martin)在《數綿羊》(Counting Sheep)一書的引述,牛津大學進行過一些相關研究發現,如果在受試者睡著時大聲念其名字,他們的腦電圖讀數會出現波動,但念出其他不認得的名字,受試者沒有反應。

實驗還表明,人們很擅長不用鬧鐘而在預定的時間叫醒自己,這意味著,睡覺時大腦的一部分必定跟蹤著頭骨外的真實世界。

做夢說不定只是大腦夜間清理的副產物。當大腦清除廢物並鞏固記憶時,神經迴路會隨機放電,短暫地拋出支離破碎的圖像,就有點像人切換不同的電視頻道,尋找可看的節目。面對這些記憶、焦慮、幻想、壓抑等不連貫情緒流,大腦可能會試著將它們整合成一個合理的故事,也可能,因為它本身處於休息狀態,它什麼也沒做,只是讓不連貫的脈衝流過去。這也許可以解釋不管夢有多激烈,我們往往都不太記得,因為它們並沒有真正的意義,而且也不重要。

「生物鐘」

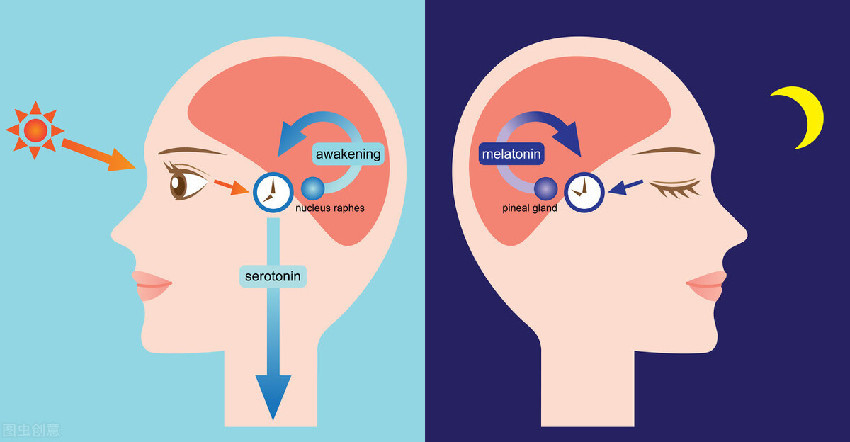

1999年,經過10年的精心研究,倫敦帝國理工學院的研究員羅素·福斯特(RussellFoster)證明了一件看似不太可能、大多數人都拒絕相信的事。福斯特發現,除了眾所周知的視桿細胞和視錐細胞外,我們的眼睛還含有第三種感光細胞。這類額外的感受器名叫光敏視網膜神經節細胞,它們與視覺無關,只用來探測亮度——知道什麼時候是白天、什麼時候是晚上。它們將這些信息傳遞給大腦中兩條微小的神經元束,後者跟針頭差不多,位於下丘腦,俗稱視交叉上核。這兩條神經束(左右半腦各一)控制著我們的晝夜節律。它們是身體的鬧鐘,告訴我們什麼時候起床、什麼時候停下來休息。

福斯特告訴說:「這第三種感受器真正有趣的地方在於,它們的功能完全獨立於視覺。我們做了一次實驗,請一位完全失明的女士(她因遺傳疾病完全喪失了視桿細胞和視錐細胞)判斷房間里的燈是開還是關。這位女士說,別胡鬧,她什麼也看不見。但我們還是請她試一試。結果,她的判斷每次都是對的。雖說她沒有視覺(無法『看見』燈),但她的大腦在潛意識水平上完美地探測到了光線的明暗。她大感吃驚。我們也是。」

自從福斯特的研究公布以來,科學家們發現,我們不光在大腦中有生物鐘,全身各處都有生物鐘——胰腺、肝臟、心臟、腎臟、脂肪組織、肌肉等所有地方——這些器官按自己的時間表運作,規定什麼時候釋放激素,器官什麼時候最繁忙或者最輕鬆。

例如,你的條件反射,在下午的時候最為敏銳,而血壓在晚上達到頂峰。男性分泌的睾丸激素,在大清早往往比一天里更晚的時候要多。如果這些系統里有哪一套過分不協調,就會導致問題。據信,身體日常節律紊亂,有可能助長(有些情況下甚至是罪魁禍首)糖尿病、心臟病、抑鬱症和體重的大幅增加。

視交叉上核與附近一個豌豆大小的神秘結構——松果體(基本上位於頭部正中央)——緊密合作。由於松果體的中心位置和它的單一性(大腦中大多數結構是成對出現的,但松果體只有一個)。

哲學家勒內·笛卡爾(Rene Descartes)得出結論,松果體是靈魂居住的地方。

它的實際功能是產生褪黑激素,這是一種幫助大腦跟蹤日長的激素,直到20世紀50年代才得以發現,是以松果體成為最後一種被破解的主要內分泌腺體。褪黑激素與睡眠的確切關係仍不得而知。我們體內的褪黑激素水平會隨著夜幕降臨而升高,並在午夜達到峰值,因此,把它們跟困意聯繫起來似乎符合邏輯。

但實際上,夜間動物最活躍的時候,褪黑激素的分泌也會增加,所以它並不助長倦意。不管怎麼說,松果體不光跟蹤晝夜節律,還跟蹤季節變化,對冬眠或季節性繁殖的動物十分重要。它們對人類也有重大影響,只是表現方式我們大多不會注意到。舉個例子,你的頭髮在夏天長得更快。所以,大衛·班布里基說得好:「松果體不是我們的靈魂,而是我們的日曆。」但還有一件同樣奇怪的事情,那就是有幾類哺乳動物(例如大象和儒艮)沒有松果體,但似乎也並不為之所苦。

在人類身上,褪黑激素的季節性作用並不完全清楚。褪黑激素多多少少是一種普遍存在的分子;細菌、水母、植物,以及幾乎所有受晝夜節律影響的生物體當中都有它的身影。就人類而言,隨著年齡的增長,褪黑激素的產量會明顯下降。70歲人士產生的褪黑激素只有20歲人士的1/4。為什麼會這樣,這對我們有什麼影響,尚有待確定。

但有一點可以確定,如果打亂了正常的日夜節律,那麼,晝夜節律系統可能會陷入嚴重混亂。

1962年曾做過一次著名的實驗,一位名叫米歇爾·西弗伊(Michel Siffre)的法國科學家把自己隔絕在阿爾卑斯一座大山深處約8個星期。沒有日光,沒有時鐘,也沒有其他時間流逝的線索,西弗伊只能猜測多久算是流逝了24小時。等出來之後,他驚訝地發現,按自己的計算,過去了37天,實際上則是過去了58天。哪怕是估算很短的時間增量,他的能力都堪憂。研究人員請他估計[14]2分鐘的流逝,他等了5分多鐘。

近年來,福斯特和同事們意識到,我們的季節性節律比以前認為的要強。

「我們在很多意想不到的領域發現了節律,比如自殘、自殺、虐待兒童方面。」他說,「我們知道,這些事情存在季節性的高峰和低谷並非巧合,因為它們的模式是6個月一輪,從北半球轉到南半球。不管人們在北方的春天做了些什麼,比如自殺的人數更多,那麼,6個月後,南半球的春天也會出現同樣的現象。」

晝夜節律還可以對我們所服藥物的有效性產生很大影響。

曼徹斯特大學的免疫學家丹尼爾·戴維斯指出,目前最暢銷的100種藥物中,有56種瞄準的是對時間敏感的身體部位。他在《治癒之美》(The Beautiful Cure)一書中寫道:「這些最暢銷的藥物約有一半服用后僅能在體內短時間保持活性。」在錯誤的時間服用它們,效果很可能不好,甚至完全沒效果。

晝夜節律對所有生物的重要意義,我們的認識才剛剛開了個頭,但就我們所知,所有生物,甚至細菌,都有內部生物鐘。「它說不定是,」羅素·福斯特說,「生命的一種標誌。」

視交叉上核並不能完全解釋為什麼我們會感到睏倦想上床。我們還受制於一種天然的睡眠壓力——一種深刻的、歸根結底不可抗拒的打瞌睡衝動,它由一種叫作睡眠內穩態(sleep homeostats)的東西所控制。我們保持清醒的時間越長,睡眠壓力就越強烈。

在很大程度上,這是大腦中化學物質(尤其是腺苷)隨著時間推移積累所帶來的結果。腺苷是為細胞提供動力的能量密集小分子ATP(三磷酸腺苷)輸出的副產物。你積累的腺苷越多,你越是覺得困。咖啡因能稍微抵消它的作用,這就是咖啡提神的原因。正常而言,這兩套系統同步運作,但偶爾,它們會有所偏離,比如我們在長途飛行中跨越幾個時區後會出現時差反應。

睡眠時長:我們應該睡多久

你到底需要睡多長時間,似乎是個私人問題,但我們幾乎所有人每晚都需要睡上7~9小時。睡多睡少在很大程度上取決於年齡、健康狀況、你最近做了些什麼。

隨著年齡的增長,我們睡得越來越少。新生嬰兒一天說不定要睡19小時,幼兒多達14小時,小孩需要11或12小時,青少年和年輕人10小時左右——儘管他們很可能因為熬夜太遲、起床太早而得不到需要的睡眠量,大多數成年人也一樣。這個問題對青少年來說尤其嚴重,因為他們的生理周期可能比家長要長2小時,睡眠時間不夠,讓他們相比之下變成了夜貓子。青少年早晨起床很困難,不是因為懶,而是生理原因。

《紐約時報》上的一篇社論認為,在美國,由於「一個危險的傳統:高中開課太早」,問題變得更加複雜。《時報》稱,86%的美國高中上午8點30分之前就開始了一天的課程,10%的學校7點30分就開始了。研究表明,上課時間晚一些,有助於提高出勤率,改善考試成績,減少車禍,甚至減少抑鬱和自殘。

所有權威人士都同意,在各個年齡段,我們都比過去睡得少。《貝勒大學醫學中心學報》(Baylor University Medical Center Proceedings)稱,人們從晚上到次日工作前的平均睡眠時間已經從50年前的8.5小時,降至現在的不足7小時。另一項研究發現在校兒童中也有類似的下降。據估計,熬夜睡不著覺造成的曠工、業績下降,給美國經濟造成的損失超過600億美元。

你會失眠嗎?

根據各種研究,全世界有10%~20%的成年人受失眠折磨。失眠跟糖尿病、癌症、高血壓、中風、心臟病,以及抑鬱症有關。《自然》雜誌上刊登的一項丹麥研究發現,經常上夜班的女性患乳腺癌的風險比白天工作的女性高50%。「

現在有充分的數據表明,缺乏睡眠的人比正常睡眠的人體內的β-澱粉樣蛋白(一種與阿爾茨海默病有關的蛋白質)含量更高。」福斯特告訴我,「我倒不是說睡眠不足會導致阿爾茨海默病,但它有可能是一個促成因素,甚至還會加快人體機能的衰退。」

打鼾

對許多人來說,失眠的主要原因是伴侶的呼嚕聲。這是一個很常見的問題。我們大約有一半的人,至少會偶爾打鼾。打鼾是人處於無意識和放鬆狀態時,咽部軟組織發出的嘎嘎聲。人越放鬆,鼾聲越大,這就是為什麼喝醉的人打鼾特別響亮。減少打鼾的最好方法是減肥、側卧、睡前不喝酒。

睡眠呼吸暫停(Sleep apnoea,apnoea一詞源自希臘語,意為「停止呼吸」)指的是打鼾時呼吸道阻塞,患者睡覺時要麼呼吸停止,要麼接近停止,而且,這種情況比人們通常想的更為常見。大約50%打鼾的人存在一定程度的睡眠呼吸暫停。

最極端、最可怕的失眠症是一種非常罕見的病症,叫作致死性家族失眠症,最早的醫學記載見於1986年。它是一種遺傳性疾病(因此是家族性的),據我們所知,隻影響全世界上大約36個家庭。患者完全失去入睡的能力,慢慢地死於疲憊和多器官衰竭。這種病總能要人的命。破壞因子是一種損壞的蛋白質,名叫朊病毒。

朊病毒是流氓蛋白質。它們是克雅病、瘋牛病(牛綿狀腦病)和其他一些可怕的神經系統疾病,如格斯特曼綜合征(Gerstmann-Straussler-Scheinker disease,大多數人從沒聽說過這個名字,因為它們極為罕見,但對協調和認知毫無例外是特別糟糕的消息)等背後的邪惡小手。

一些權威人士認為,朊病毒可能在阿爾茨海默病和帕金森病里同樣扮演了角色。就致死性家族失眠症而言,朊病毒攻擊位於大腦深處、胡桃大小的丘腦,它控制著我們的自主反應——血壓、心率、荷爾蒙的釋放,等等。朊病毒干擾睡眠的確切方式尚不清楚。

其他睡眠失調

另一種影響睡眠的失調問題是嗜睡症。它通常跟在不恰當的時間極度嗜睡有關,但許多患有這一病症的人,既難以保持清醒,也難以保持睡眠。它的成因是大腦中缺少一種叫作下丘腦泌素的化學物質,下丘腦泌素的含量非常低,直到1998年,它才得以被發現。下丘腦泌素是讓我們保持清醒的神經遞質。如果沒有它們,患者可能會在談話或吃飯當中突然打盹,或者進入一種接近於幻覺而非意識的模糊狀態。反過來說,他們可能會非常疲憊但又完全無法入睡。這或許是一種可悲的疾病,而且無法治癒,但好在它非常罕見,在西方世界,每2500人中只有一人會受到影響,在全世界範圍內,患病比例是400萬分之一。

更常見的睡眠障礙,統稱為異睡症,包括夢遊、覺醒混淆(患者看似清醒,但意識懵懵懂懂)、噩夢和夜驚。后兩者不容易區分,只不過,夜驚更強烈,往往使得當事人更震驚,但好玩的是,夜驚的當事人到了第二天早晨大多不記得夜裡的經歷。大多數異睡症在兒童中比成年人更常見,並多在青春期前後消失。

人類故意不睡覺時間最長的一次是在1963年12月,聖地亞哥一名17歲的高中生蘭迪·加德納(Randy Gardner)參加了學校的科學項目,設法保持了264.4小時(11天24分鐘)不睡覺。[4]剛開始的幾天相對來說挺容易,但是漸漸地,他變得煩躁和糊塗,直至自己的整個存在變成一種模糊的幻覺。項目完成後,加德納跌進床里睡了14小時。2017年,他對全美公共廣播電台(NRC)的記者表示:「我記得自己醒來時軟綿綿的,但也並不比正常人更酥軟。」他的睡眠模式恢復了正常,沒有明顯的不良反應。然而,他在日後的人生經歷了可怕的失眠,他相信,這是對自己年輕冒險的「報應」。

打哈欠

沒人明白我們為什麼會打哈欠。嬰兒在子宮裡打哈欠(還打嗝),昏迷中的人打哈欠,它是生活中無處不在的一部分,但它究竟為我們做了什麼卻不得而知。

有人暗示,它跟排放額外的二氧化碳相關,但沒有人解釋過何以如此。另一種說法是,打哈欠會給大腦帶來一股較涼爽的空氣,因此能輕微地驅除睡意,不過,我還從來沒有遇到過有誰打了哈欠感覺神清氣爽、精力充沛的呢。更重要的是,沒有任何科學研究表明打哈欠和精力水平之間存在聯繫。打哈欠甚至與你的疲勞程度沒有可靠的關聯。

事實上,我們打哈欠最多的時候往往是在一夜好眠后的頭幾分鐘,也就是我們休息得最充分的時候。打哈欠最難以解釋的方面,大概是它有著極強的傳染性。看到別人打哈欠,我們多多少少也會打起哈欠來,甚至,僅僅是聽到或想到打哈欠,就能讓我們打哈欠。(上學的時候是不是經常這樣)